Страницы биографии ровесника университета

Ермолаев Всеволод Александрович родился 27 января 1910 года в г. Саратове.

Его отец был банковским служащим, а мать, окончив Мариинскую женскую гимназию, занималась домашними делами. В 1919 году отца мобилизовали в Красную Армию, где он вскоре скончался в сибирском военном госпитале.

В семилетнем возрасте Сева Ермолаев поступил на учебу в частную гимназию Добровольского. После 1918 года он продолжил учебу в единой трудовой школе первой ступени (с 1 по 5 класс). Затем был переведен в школу второй ступени (с 6 по 9 классы). В 1926 году он поступил на юридическое, но вскоре перевелся на экономическое отделение факультета права и хозяйства (ФПХ) Саратовского университета, которое окончил в 1930 году.

В апреле 1932 года он как молодой специалист был призван на шестимесячную службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию. По окончании службы в армии Всеволод Александрович в качестве инженера-экономиста работал на строительстве новых объектов в городах Саратове и Сталинграде.

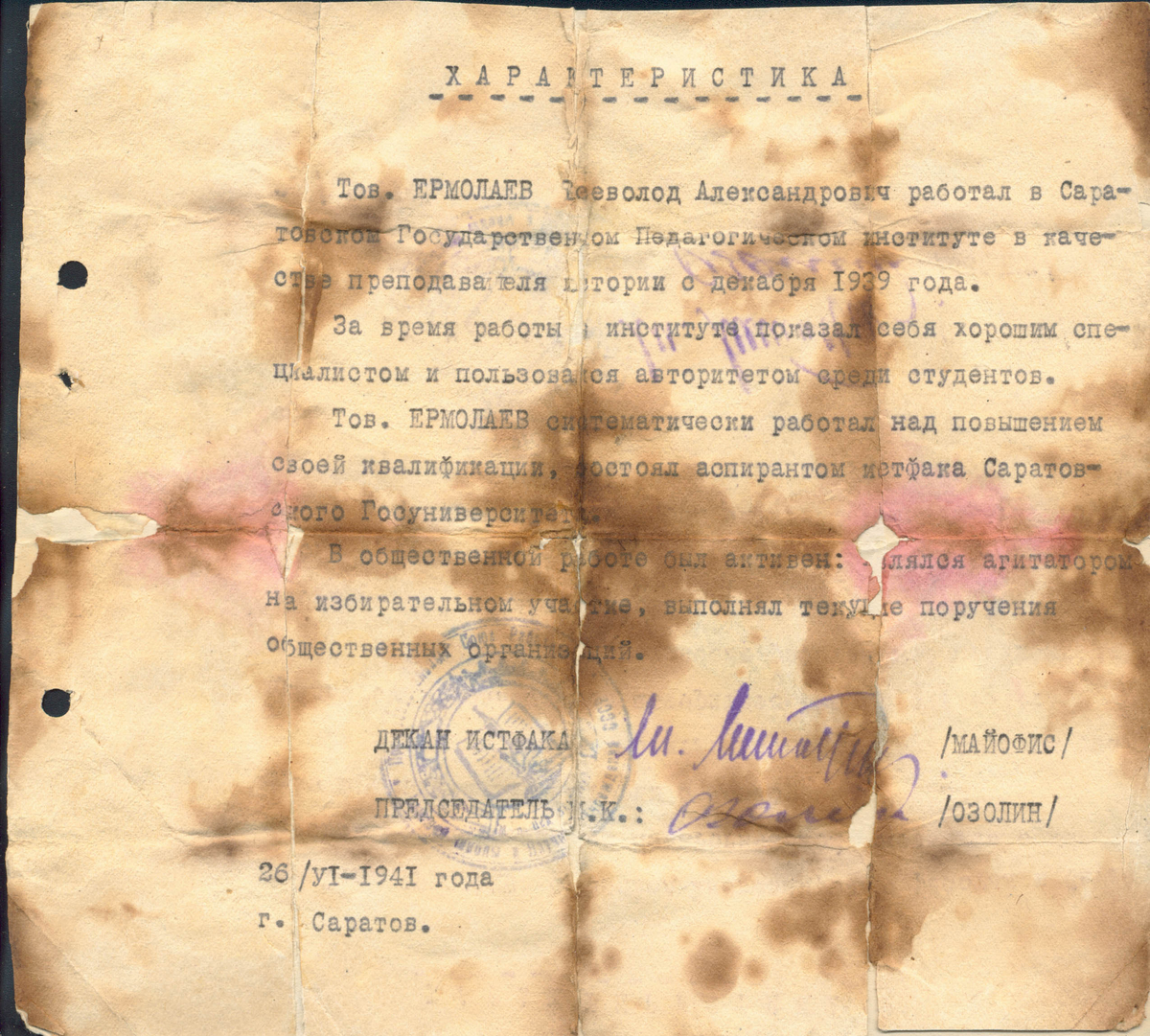

Восстановление исторического образования в школах и вузах страны позволило ему в 1937 году поступить на исторический факультет Саратовского педагогического института и в 1939 году экстерном с отличием окончить его полный курс. В этом же году в должности ассистента кафедры истории древнего мира и средних веков он приступил к работе в СПИ. В 1940 году он был принят в аспирантуру при кафедре средних веков Саратовского госуниверситета, но начавшаяся Великая Отечественная война помешала учебе в аспирантуре, и 26 июня 1941 года в должности командира запаса 1-го разряда РККА он был призван на действительную службу, которую проходил с июня по август 1941 года на ст. Татищево Саратовской области в 358-м запасном стрелковом полку 19-й запасной стрелковой бригады.

В августе этого же года Всеволод Александрович был направлен на Центральный фронт старшим адъютантом батальона 333-го стрелкового полка 5-й стрелковой дивизии. В одном из боев он получил серьезное ранение от разрывной пули в левое плечо и был отправлен на лечение в госпиталь № 1679 г. Саратова.

«На фронте, - вспоминал в своих мемуарах В.А. Ермолаев, - я впервые услышал, как кричат раненые. Их крик был протяжный и мучительный. В нем были и страх от внезапной и страшной боли, и сама боль».

После лечения в декабре 1941 года он был вновь направлен в штаб 358-го запасного полка 19-й запасной стрелковой бригады в должности помощника начальника. Штаб по-прежнему находился на ст. Татищево. Именно здесь формировались маршевые батальоны и отправлялись на фронт. Начальником 3-го отделения штаба бригады, занимавшегося непосредственно формированием и отправкой эшелонов на фронт, был уже знакомый читателю студент-историк Саратовского университета А.П. Васильчук.

В сентябре 1942 года В.А. Ермолаева направили слушателем на 3-месячные курсы военных переводчиков в Военный институт иностранных языков (ВИИЯКА) в г. Ставрополь (ныне г. Тольятти). В этом институте среди курсантов он встретил саратовцев, студентов-историков Г.Д. Бурдея, И.В. Малышева, Г.Н. Положего. По окончании курсов решением выпускной экзаменационной комиссии 8 декабря ему была присвоена квалификация «военный переводчик» 2-го разряда по немецкому языку, после чего он был направлен переводчиком на Северо-Западный фронт в 40-ю лыжную стрелковую бригаду. Участвуя в боевых действиях, В.А. Ермолаев второй раз оказался в госпитале № 2720 ст. Удомле, где с февраля по май 1943 года находился на лечении.

Дальнейшая его служба проходила в 898-м стрелковом полку 245-й стрелковой дивизии на Северо-Западном фронте, затем в 7-м отделе Политуправления фронта.

В декабре 1943 года - он переводчик 65-го стрелкового полка связи 2-го Прибалтийского фронта, в феврале 1944 года его назначают преподавателем антифашистской школы при 7-м отделе Политуправления Северо-Западного фронта, где проходили обучение немецкие военнопленные, которые добровольно выразили желание бороться против гитлеровского режима.

Окончание войны В.А. Ермолаев встретил в Литве вместе со своими боевыми друзьями стрельбой из наганов и автоматов.

После ее окончания, с августа по ноябрь 1945 года он являлся референтом Советской Военной Администрации в Германии (СВАГ, Управление политсоветника, г. Берлин). С ноября 1945 по август 1949 года занимал должность старшего референта Управления информации по вопросам Церкви и религиозных организаций СВАГ. В сентябре 1949 года В.А. Ермолаев был переведен в резерв Политуправления ПриВО, а 7 января 1950 года уволен в звании капитана в запас.

За мужество и отвагу он был награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны 1-й степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.»

Демобилизовавшись, Всеволод Александрович 15 марта 1950 года вернулся в г. Саратов и продолжил учебу в прерванной войной аспирантуре, которую в 1953 году успешно окончил с защитой диссертации.

С 1 сентября 1953 года он работал старшим преподавателем на кафедре экономической географии на географическом факультете СГУ, а 1 сентября 1956 года перешел на кафедру истории средних веков исторического факультета университета. В 1959 году он получил должность доцента, и проработав в этой должности более 12 лет, в 1970 году ушел на заслуженный отдых. (Помним. С.184-186)

Расположились в лесу. Рядом стояли артиллеристы, на которых только что был сделан воздушный налёт, принесший им потери. Они стали хоронить убитых, но в это время начался новый авианалет. На хоронивших артиллеристов были сброшены бомбы, часть их досталась и нашей бригаде. Когда начался налёт, я прилёг в какой-то ямке и, глядя в небо на летящие «юнкерсы», увидел, как от них отделяются маленькие чернильные капли. Эти «капли» рвались совсем близко, ломали деревья, поднимали тучи снега. Вдруг я почувствовал глухой удар по ноге и подумал, что меня ударило упавшим деревом, но, потрогав ступню, увидел, что валенок прорван и показалась кровь. Я понял, что ранен, чему мог только радоваться. Ко мне подбежал комендант, младший лейтенант Волков, один из немногих симпатичных людей в бригаде. Он отвёл меня к лошадям, положил на сани, и я отправился вместе с другими ранеными. По дороге мы видели летящие «юнкерсы» и боялись новой бомбёжки, что представлялось уж совершенно излишним. Доехали до железной дороги, здесь в полевом госпитале благожелательные врачи обработали мою ногу, и я поехал поездом. По дороге у меня конфисковали хороший фонарь. Все чемоданы и сундучки обыскивали в поисках оружия, но отнимали и фонари. После нескольких полевых госпиталей мы попалили на станцию Удомля, и здесь жили вначале в довольно приличных землянках, обшитых деревом, а затем в домах. Ранение моё было лёгкое, и потому меня не отправили дальше. Рана затянулась быстро, и меня уже хотели выписывать, как обнаружили большой нарыв – парапроктит, который требовал лечения. Сделали маленькую операцию – разрез с выкачкой гноя, который давал температуру. В общем в госпитале я провёл до мая, и после праздников меня выписали.