Сегодня своё 85-летие отмечает научный руководитель Института филологии и журналистики СГУ, заведующий кафедрой общего литературоведения и журналистики, доктор филологических наук, профессор Валерий Владимирович Прозоров.

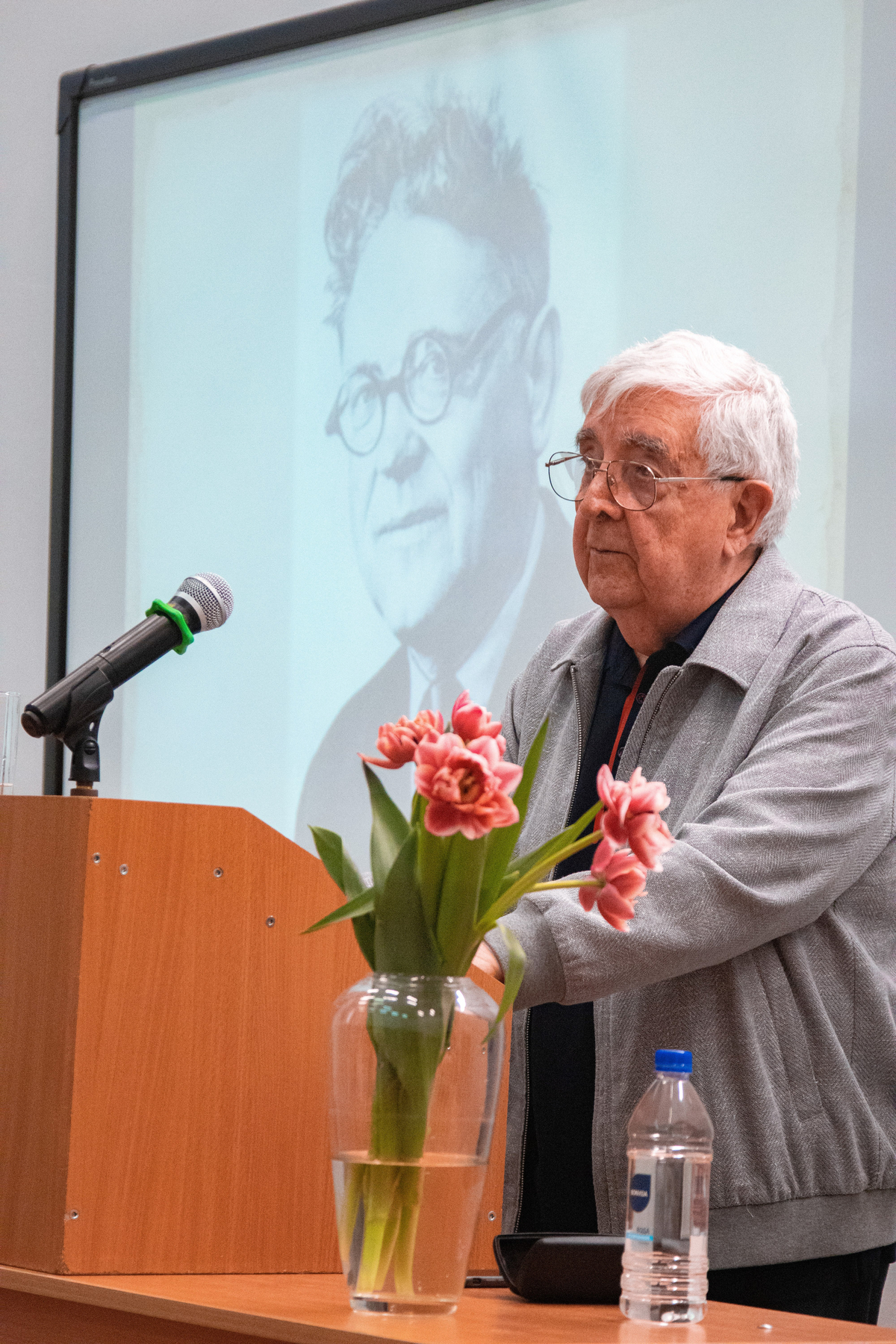

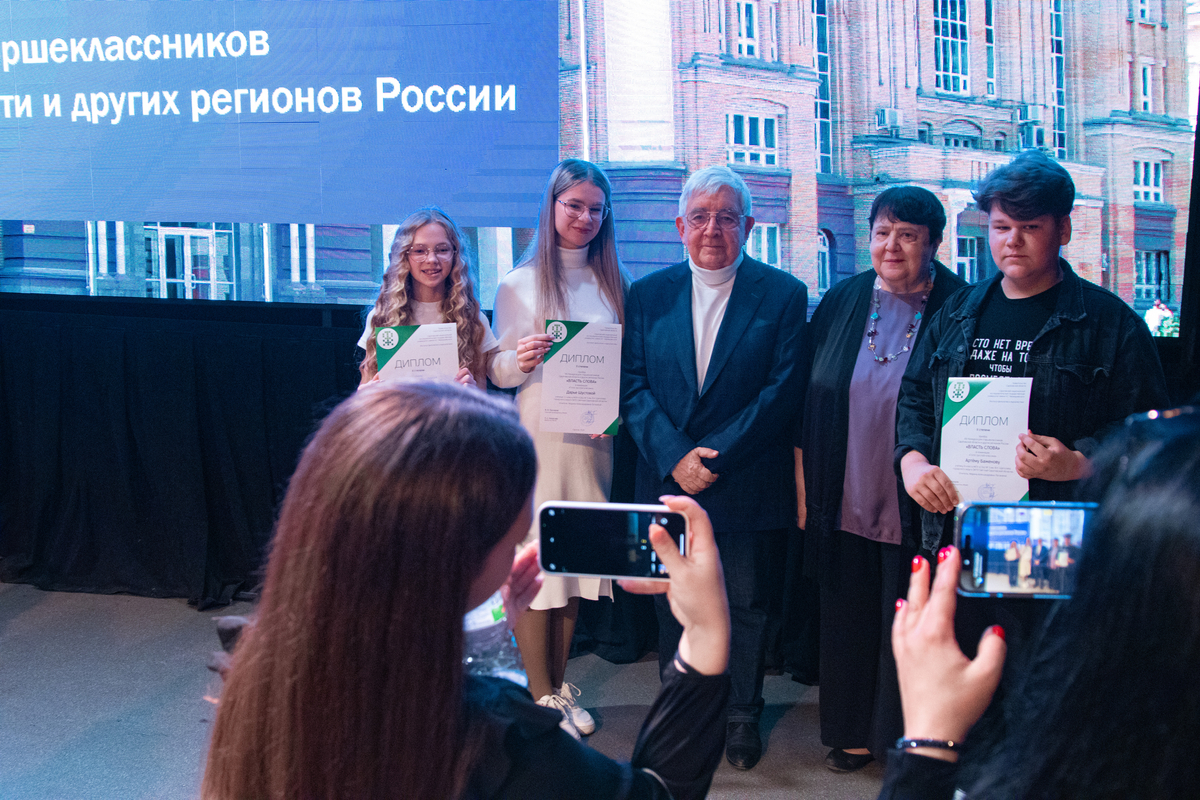

Унаследовав от своих учителей – создателей Саратовской филологической школы – уникальный дар анализа художественного текста, много лет он щедро делится им с начинающими филологами и журналистами. Валерий Владимирович – автор многих монографий и пособий, научный руководитель и наставник нескольких поколений исследователей литературы, креативный мастер целого ряда резонансных проектов для молодых словесников: достаточно назвать знаменитый «Хлестаковский фестиваль» или творческий конкурс для старшеклассников «Власть слова».

За 60 лет работы в университете через его спецкурсы и спецсеминары, посвящённые истории русской литературы, творчеству Гоголя, Салтыкова-Щедрина, истории и теории журналистики, проблемам читательского восприятия, прошли все наиболее яркие представители саратовской филологии.

Каждый из них отмечает, что профессор Прозоров – это всегда точность определений, метафорический стиль, образная речь, плотность мысли, новизна суждений и, да, особой выразительности голос!

– Валерий Владимирович, вы родились в Баку, который, как пишут в буклетах, «даже если дождливый, всё равно солнечный». Окончили там школу с золотой медалью. Почему выбор пал на Саратовский университет?

– С Баку связаны первые 17 лет жизни, и это о многом говорит. Папа работал инженером-геодезистом и с детства посвящал меня в тайны топографической съёмки. Несмотря на мамины возражения, с семи лет брал меня в полевые экспедиции, где я носил двухметровую рейку и знал, как работает прибор теодолит. Долгое время я думал, что буду географом. Сам рисовал карты, весьма близкие к подлинникам. А вторым серьёзным увлечением были марки. Для людей моего поколения они были, как я теперь понимаю, своеобразным Интернетом, потому что открывали глаза абсолютно на всё, на весь мир.

Хотя у родителей были технические специальности – мама по образованию экономист – они заразили меня интересом к чтению. У нас была небольшая, но необычная библиотека, с уклоном в географию и путешествия. Самым любимым автором отца был Владимир Клавдиевич Арсеньев, создатель эпоса о Дальнем Востоке. Его книга «ДерсуУзала» стала и моей любимой. Из русской классики он выделял «Фрегат "Паллада"» Ивана Александровича Гончарова. В войну отец служил в секретной картографической части, занимался аэрофотосъёмкой на линии боевого соприкосновения, всегда говорил, что «картография – это глаза войны».

Ещё один человек, который повлиял на меня во всех отношениях и оказал колоссальное духовное влияние, – это Фёдор Николаевич Ильин, дядя по отцовской линии, муж сестры отца и, как он сам выражался, «дядюшка по тётушке». Легендарный человек не только в масштабах Баку, но и всей нашей культуры – с невероятной судьбой, которая открывалась мне постепенно. Его не стало, когда мне было 18 лет.

Он служил в российском флоте военным врачом, участвовал в русско-японской войне, много странствовал по миру, в дальнейшем стал известным врачом-гинекологом. Проходил стажировку в Германии и оттуда впервые в Россию привёз радий для лечения женских болезней. С ним связано много всего интересного. Статный красавец-мужчина был моряком и под псевдонимом Морской печатал рассказы в «Вестнике Европы». Его знают все любители научной фантастики, он написал первый научно-фантастический роман-антиутопию «Долина новой жизни» (его можно найти в Интернете). Фёдор Ильин – основоположник высшего образования в Азербайджане. Вместе с Василием Ивановичем Разумовским, которого все мы знаем как первого ректора Саратовского университета, создавал Бакинский государственный университет.

Вот и в Саратове я оказался по подсказкам дяди! В пределах допустимого он вёл со мной откровенные разговоры о времени, о себе. Он считал, что учиться гуманитарным наукам нужно в провинции. Саратов – это традиции, это Разумовский, это Миротворцев… Кстати, Сергея Романовича он тоже очень хорошо знал, они были знакомы ещё с русско-японской войны.

Его подсказка оправдалась в полной мере, что потом доказала вся моя университетская жизнь. Кстати, на собеседовании перед поступлением в СГУ незабываемую услугу мне оказал ещё один легендарный человек, ещё один наш ректор – Роман Викторович Мерцлин. Один из политически подкованных историков задал мне вопрос, как зовут руководителя Монгольской народно-революционной партии? Самое удивительное, что я знал его имя! Но в тот момент забыл... И честно в этом признался. Каково же было моё удивление, когда ректор стал посылать мне «воздушную» подсказку: он с таким озорством артикулировал имя Цеденбала, что это воспоминание до сих пор вызывает у меня улыбку.

Конечно, поначалу пришлось приспосабливаться к жизни в кардинально другом городе. Но помог филфак и прежде всего люди, которые открывались мне, – ровесники и ровесницы, конечно, тоже!

С Баку меня многое связывало. Долгое время я почти ежегодно посещал свой родной город. Сегодня он, конечно, очень изменился, совсем другие ключи к нему надо подбирать…

– Многие ваши коллеги, у которых мне довелось брать интервью, считают вас своим главным учителем и наставником. А ещё – «сэнсэем», «путеводителем в университетской жизни» и даже «своим Вергилием»! А кто для вас был таким проводником в мир слова?

– Для меня не было вопроса, в какой семинар идти – конечно, к профессору Покусаеву! Мне очень хотелось заниматься щедринскойсатирой. В 14 лет, опять же, мой дядя Фёдор Николаевич подарил мне огромное подарочное издание – «Избранное» М.Е. Салтыкова-Щедрина. Так что уже в своих школьных познаниях я сильно выходил за пределы программы, и мне было интересно продолжить своё общение со знаменитым сатириком.

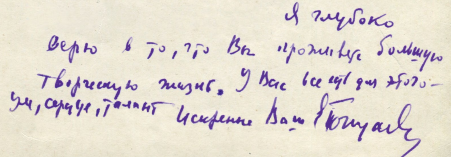

Несомненно, Евграф Иванович Покусаев был педагогом от Бога. Он оказал на меня огромное влияние всей своей личностью, буквально во всём. До сих пор вспоминаю, как он посещал многочисленные, тогда обязательные собрания. Обычно опаздывал и при этом открывал дверь во всю ширину, как право имеющий, вызывая на себя всеобщее внимание. Потом садился в президиум и… начиналась потешная история: живая мимика, круглые очки, озорство в глазах и невероятное внимание, которое явно превышало по смыслу монолог выступающего. Будучи актёром по призванию, он создавал некое представление – всегда был в фокусе и в центре внимания. Мог одним жестом, иронически простодушной репликой превратить формальное мероприятие в неформальное.

Но самое главное – его филологические уроки. От него я впервые услышал, что мы слишком много внимания уделяем логическому началу в подходе к тексту. По его мнению, в анализе должна преобладать интуиция. Как её пробудить? А читайте не про себя, говорил он, а чуть-чуть вслух, чтобы почувствовать текст звуком.

Он открывал нам и редкий профессиональный дар своего учителя, Александра Павловича Скафтымова, который хотя и здравствовал тогда, но на факультете появлялся уже очень редко. Со слов Евграфа Ивановича мы понимали, что этот дар превосходит все наши возможности – чтобы по-настоящему понять, что такое филология, надо расти до Скафтымова.

– Когда вы сегодня читаете лекции в 301 аудитории XI корпуса, где висит портрет вашего научного руководителя, профессора Евграфа Ивановича Покусаева, чувствуете, что находитесь «под присмотром», как выразился другой ваш коллега?

– Мы с ним переглядываемся, когда надо удостовериться, что всё на месте, всё в порядке. В ответ: едва-едва озорная полуулыбка. Особенность портрета в том, что он смотрит в глаза каждому, кто находится в любой точке аудитории.

– Как формировались ваши научные интересы и любовь к сатире? Семинары, посвящённые творчеству Гоголя, Салтыкова-Щедрина, – это тоже дань традиции, заложенной со времен Покусаева?

– Специальные факультетские семинары профессора были увлекательной научно-творческой лабораторией, из которой вышло несколько поколений высококлассных гуманитариев. Сначала это был щедринский семинар, затем он стал охватывать всю историю русской сатиры, от Гоголя до Булгакова. Я пришёл в семинар в 1959 году и был там все годы его существования, не пропуская ни одного занятия.

– В вашем научно-педагогическом портфолио – внушительный список аспирантов и докторантов, больше трёх десятков. Поневоле напрашивается образ «крёстного отца» саратовской филологической элиты. У вас никогда не было дефицита идей, тем? Всегда хватало времени и терпения на подопечных?

– Мне везло на талантливых учеников. Доля самостоятельности в работах многих из них очень велика. Мне было с ними удобно заниматься. Особенно когда это были Елена Елина или Игорь Книгин, Елена Муренина или Денис Боровиков, Светлана Долинина или Женя Изотова, Наталья Болкунова, Артем Зорин, Кирилл Захаров, Светлана Рюпина (Артёменко), Андрей Суворов, Максим Музалевский, Лариса Ефремычева (Суворова), Татьяна Волоконская и многие другие. Как и у меня когда-то, у многих из них всё начиналось с семинара, а дальше мы определялись с их собственным личным запросом. У Скафтымова в арсенале было очень точное словосочетание – «запрашивающий интерес». И мне было видно, что, скажем, Артёму Николаевичу ближе что-то театральное, и поэтому он стал заниматься поэтикой ремарки в русской драматургии. А Кириллу Михайловичу ближе театральная игра, в результате и кандидатская, и докторская были посвящены мотивам игры в драматургии.

Лично меня как исследователя всегда вело куда-то в сторону от магистральной линии: занимаясь в семинаре историей создания щедринских текстов, их анализом, в какой-то момент я заинтересовался психологией творчества великого сатирика. Специальные работы на эту тему были только в библиотеке, но в спецхране. А всё, что было вне спецхрана, оказалось тривиальным, банальным. И это ещё больше мотивировало заняться разработкой темы, вылившейся в мою кандидатскую диссертацию об особенностях художественного мышления писателя-сатирика и наблюдениях над творческим процессом Салтыкова-Щедрина.

Когда пришла пора заниматься темой будущей докторской диссертации, я тоже вышел за традиционные филологические пределы. Новизна темы – читатель как объект исследования – вызывала в 1950-60-е годы некое подозрение. Многих смущало влияние читателя на литературу: все привыкли, что литература усердно воспитывает читателя, а тут он собственный голос подаёт. Даже во время защиты докторской «Проблема читателя и литературный процесс в России ХIХ века», проходившей уже в 1980-м, в Пушкинском доме, в Институте русской литературы, приходилось преодолевать некоторую инерцию восприятия маститых филологов, которые сомневались, что читатель может быть целенаправленным объектом изучения.

– Проблемы, которыми вы занимаетесь как исследователь художественного текста, всегда на границе филологии, психологии и журналистики. Какой из секретов вечного диалога читателя и писателя вы считаете наиболее интригующим?

– Самая главная, неразгаданная тайна связана с природой художественного текста. Вспоминаю своё детство и огромную библиотеку дяди. Он, потеряв зрение ещё до войны, всегда помнил, где и в каком ряду стоит нужная ему в данный момент книга, и просил открыть её именно в том месте, где его что-то интересовало. Тогда уже у меня возник наивный детский вопрос: а что делает книга, когда её не читают? Она же есть, существует и, видимо, ждёт своего часа? А в студенческие годы у меня уже возникла такая ассоциация: книга, как спящая царевна, ждёт прихода того, кто её поцелует и откроет для себя. Потом я стал понимать, что в этой метафоре есть значительная доля того, что действительно нужно изучать и познавать. Как из, казалось бы, мертвых знаков текста рождаются смыслы? В последние годы я стал над этим особенно серьёзно задумываться и даже опубликовал несколько статей в международном научном журнале «Жанры речи», который редактирует наш университетский профессор Вадим Дементьев.

Вот так оживает пушкинская метафора «душа в заветной лире»! Это самое точное обозначение волшебной силы художественного текста. И мне кажется, что со временем категория одушевлённости будет распространена и на него. У читателя появляется счастливый шанс каким-то образом воспринимать эти извлечённые знаки, слова и фразы, размышлять по их поводу, волноваться и делиться с ближними теми откровениями, которыми заразил нас сам текст. Что за программа заложена в тексте? Всё как будто расписано, как по нотам, и мы этим текстом наполняемся. Проблема обратной связи, «когда душа с душою говорит», требует очень внимательного, разностороннего изучения.

– Однажды вы дали очень точное определение главного профессионального качества журналиста – дар удивления, способность накапливать впечатления и умение делиться этим с другими. Из каких самых сильных впечатлений выстраивалась ваша линия жизни?

– Это, конечно, послевоенная школа, где нам преподавали вчерашние фронтовики, что накладывало свой отпечаток: они очень серьёзно с нами общались и считались, разрыва поколений не ощущалось.

Очень многие впечатления юности связаны с тем, как мы с отцом путешествовали. Он заразил меня многокилометровыми пешими прогулками по городу и окрестностям, считал, что только так можно увидеть мир в неожиданном и необычном ракурсе. Первая наша прогулка через весь Баку растянулась на 12 километров, но я её на всю жизнь запомнил, так как увидел город с самой высокой точки холма Нагорного парка. С тех пор, помимо увлечения филологией, мне очень нравится просто ходить по улицам. Прямо как в программе «Пешком» Михаила Жебрака на канале «Культура». Иногда даже и напарники для прогулок не нужны, так как разговоры отвлекают.

В конце 1990-х годов много довелось поездить по миру, открыл для себя во время стажировок Британию, Германию, Австрию, Францию, Италию, Словакию. Самое сильное, экзотическое впечатление от того, что увидел, – Ниагарский водопад со стороны Канады. Испытал фантастическое состояние от вида этой грандиозной картины, от гула и мощи вечных потоков. Кстати, особое спасибо от себя и, наверняка, от всех университетских людей, кто во второй половине 90-х регулярно участвовал в поездках по европейским странам, нашему преподавателю английского языка Любови Сокиркиной. Евграф Иванович Покусаев говорил, что все люди условно делятся на артельных и хуторян. Сокиркина – из числа артельных по самой своей природе.

Есть много сильных личных впечатлений, которые останутся со мной на всю жизнь. Многие из них связаны с факультетом, с моими учителями и учениками, с моими однокурсниками.

Не устаю повторять своим студентам: жизнь измеряется не годами, десятилетиями, днями и часами, а впечатлениями!

– Валерий Владимирович, все, кто вас знают, отмечают ваш хорошо поставленный голос. Вы озвучиваете знаковые события, коллеги считают вас таким «университетским Левитаном». Как и когда вы впервые оценили этот дар и с какого времени стали использовать его сознательно?

– Сегодня я постоянно обращаюсь к своему дяде Фёдору Николаевичу Ильину, но с ним действительно многое связано. Я застал его уже слепым. Полная потеря зрения наступила после травмы, когда он упал в неогороженную ремонтную яму.

На его даче под Кисловодском я бывал каждый год, начиная с 6 лет. И там была заведена традиция: каждый день кто-то из приезжих ему обязательно читал, в том числе и я. Он руководил моим чтением, иногда корректировал: не играй голосом, не переигрывай! Так у меня сформировались чтецкие наклонности, и я впервые почувствовал свои возможности.

Со временем обнаружил, что могу подражать голосу другого человека. Так однажды меня подслушала директор школы, когда я её изображал. Но у неё хватило такта не рассердиться на меня. На одной из памятных институтских встреч, посвящённых истории филфака, вспоминал таким образом многих наших старейшин. Могу сымитировать и голоса своих коллег-преподавателей. Могу говорить голосом Левитана, Маршака, Ахматовой.

Филология – весёлая наука, скажу я вам! Когда общаешься с очень интересными людьми, открываешь их для себя, вступаешь с ними в диалог, всегда есть светлое, я бы даже сказал, праздничное чувство. Каждый человек – это тоже новое впечатление.

– У вас был уникальный опыт лекций и семинарских занятий для китайских студентов-русистов совместного университета МГУ и ППУ в Шэньчжене. Теперь уже и в Китае обучаются студенты Института филологии и журналистики СГУ. Как китайские магистранты воспринимают особенности русской лирической словесности? Что лично вам это дало в профессиональном плане?

– Это были магистранты второго года обучения, уже владеющие русским языком. Я подумал, что им важна русская речь и навыки выразительного чтения. И попал в точку, потому что они так нежно и трепетно, проникновенно и с удовольствием стали читать лирические тексты. Весь курс был построен таким образом, что я посвящал их в какие-то избранные страницы русской лирики, начиная от Пушкина. И видел, как все 15 человек растут от занятия к занятию, постигая законы выразительного чтения. Я всегда говорю: чем громче текст по смыслу, тем тише надо его читать, и тогда реакция будет соответствующая. Они как-то природой своей это ощущают. Помогают и традиции национальной культуры.

Я ещё раз убедился, что выразительное чтение – это обязательная составная часть филологического образования, поэтому мы и включили его в учебные планы для журналистов, филологов и педагогов.

– Трудно быть на одной волне с современными студентами? Что вам в них нравится и что беспокоит?

– Насколько мы с ними на одной волне, это у них надо спрашивать. Мне нравится их открытость – её стало больше, чем когда-то было у нас. Нравится интерес к неожиданному, к труднопредсказуемому. Всё это компенсирует то, что меня в них беспокоит. Даже к цифровому аутизму отношусь терпимо, они ведь выросли с этим завоеванием цивилизации. Убеждён, что бесценному общению с миром людей разных поколений я обязан и своим родителям, и своей любимой жене Нине Леонидовне, и нашим дочерям, и нашим внукам, и, разумеется, нашим правнукам!

– Валерий Владимирович, остались ли художественные произведения, которые вы ещё только хотите прочитать?

– Скорее, перечитать. Любимые. Например, роман Салтыкова-Щедрина «Современная идиллия». В юности он был открытием для меня. Недавно перечитал «Бесов» Достоевского. Я когда-то читал этот роман вслух дяде на даче, мало что понимая, больше брал голосом. После этого ещё раза два входил в этот текст. И вот уже сейчас получил очень сильное, потрясающее впечатление! Книга эта открывает глаза и на нашу сравнительно недавнюю историю, и на нынешнее брожение умов.

Беседовала Тамара Корнева, фото Дмитрия Ковшова и из архива Управления медиакоммуникаций СГУ

Дата публикации: 29.04.2025